Présentation

Présentation

La prise de position des acteurs privés dans la gouvernance territoriale : enjeux, opportunités, risques

“Territorial share-taking” en Amérique Latine

décembre 2009Programme Coproduction de l’action publique

Dossier Les acteurs privés dans la gouvernance: firme et territoire en Amérique latine

Mot-clés : État ; autorité locale ; Administrations publiques et organisations internationales Biens communs ; Démocratie participative ; Gestion des territoires Amérique du Sud ; Brésil ; Argentine ; Equateur ; UruguayCette réflexion s’inscrit dans une géopolitique renouvelée qui postule que d’autres acteurs interviennent aux côtés des Etats, définissant un équilibre des forces inédit : les acteurs privés plus ou moins territorialisés y trouvent leur place, aux côtés des organisations supranationales et des administrations territoriales déconcentrées et décentralisées. Il s’avère ainsi que la gouvernance « désidéologise » en grande partie la séparation traditionnelle entre public et privé. Il s’agit de bien comprendre en quoi et pourquoi les acteurs privés font le jeu des territoires, mais aussi de quels acteurs privés il s’agit (nous mettrons l’accent sur les firmes, et plus spécifiquement les firmes multinationales). Une première partie sera consacrée à l’analyse du positionnement des firmes dans les territoires et des conséquences de leur implication dans les évolutions récentes des théories du développement territorial. Nous verrons dans une deuxième partie comment leur implication renforcée dans le secteur des matières premières (agricoles et extractives) en Amérique Latine illustre cette évolution. Notre troisième partie sera consacrée aux conflits issus de cette évolution du processus de gouvernance : l’examen des prises de position des firmes sur les questions de l’environnement d’une part, de l’inclusion politico-économique des groupes indigènes d’autre part, permet de mettre en évidence combien la complexité du jeu des acteurs qui rend toute régulation délicate. Ce dossier souhaite contribuer à montrer comment de nombreuses coïncidences entre les intérêts privés de l’entreprise et ceux des autres acteurs territorialisés conduit à revoir la notion d’intérêt commun. Si l’on n’est pas nécessairement dans une optique du bien commun d’intérêt général, on se trouve néanmoins face à ce que l’on peut qualifier de « bien collectif ».Le processus de territorialisation issu de ces interactions fait sans doute émerger une « autre conception d’un bien commun territorialisé », ce dernier dépendant plus des positions prises (1) par les différents acteurs que de leur légitimité initiale à intervenir dans ce processus (LASCOUMES & LE BOURHIS 1998). (Note 1. «La nature publique ou privée d’un acteur ne permet pas de déduire un type de comportement. Des acteurs privés peuvent se rallier à des actions d’intérêt général alors que des acteurs publics peuvent utiliser les méthodes de gestion du secteur privé, voire, pour prendre l’exemple de l’aménagement, se comporter comme des spéculateurs immobiliers. Certains (Bobbio, 1994) vont même jusqu’à suggérer que les organisations, qu’elles soient publiques ou privées, ont de plus en plus des comportements et des modes d’action indifférenciés, que seule l’argumentation sur les raisons de l’action différencie, ce qui est sans doute aller vite en besogne. » LE GALÈS 1995, p. 60)

Table des matières

La réflexion que nous proposons dans ce dossier ne se limite pas à l’analyse de la mise en œuvre de partenariats public-privé (dits modèle « PPP ») en Amérique latine. Elle repose sur une définition large de la gouvernance qui intègre une co-construction des modes de gouvernement entre les sphères publique et privée. Il reste cependant entendu que la redéfinition du bien commun reste centrale dans cette réflexion et que la gouvernance, telle que nous contribuons à la définir, va au-delà de la problématique de gestion des ressources économiques et sociales. Dans un moment où l’institution qui détenait le monopole du pouvoir se voit dépassée dans son périmètre d’intervention, à la fois par le haut (transnationalisation) et par le bas (décentralisation), la capacité de gouvernement se voit diluée entre de multiples acteurs. La gouvernance peut dès lors être définie comme leurs agencements dans l’interaction. Celle-ci ne doit pas évacuer les rivalités entre ces acteurs socio-politiques. Et c’est dans la mesure où leurs intérêts se rejoignent qu’ils peuvent faire coïncider leurs interventions : il s’agit donc de comprendre la gouvernance comme une négociation constante sur les conditions d’exercice du pouvoir, la fin de celui-ci étant l’action (« Le pouvoir correspond à l’aptitude à agir de façon concertée » (ARENDT 2004 :153).

La proposition d’insérer des acteurs privés dans un forum sur la gouvernance pouvait avoir quelque chose d’iconoclaste. Ces derniers peuvent en effet jouer un rôle important dans les territoires sans qu’il soit lu en termes politiques. Pourtant, loin d’aller jusqu’à un discours qui positionne les rapports de pouvoir des acteurs privés comme des actes violents nourrissant une guerre économique, nous proposons que la force que confère aux firmes leur capacité d’investissement est susceptible d’être traitée de façon géopolitique. Nous nous plaçons ici dans les termes d’une analyse de système de pouvoir entre des acteurs, ce qui infère de ne plus considérer l’Etat et ses sous-ensembles territorialisés comme les seuls agents de pouvoir sur l’espace. Cette démarche est devenue courante dans des analyses de la mondialisation (TAYLOR & FLINT 2000) suggérant que le pouvoir est aujourd’hui partagé entre acteurs politiques et économiques, souvent au détriment des premiers. On s’inscrit dès lors dans une géopolitique renouvelée qui postule que d’autres acteurs interviennent aux côtés des Etats pour définir l’équilibre des forces : organisations supra-nationales et administrations territoriales déconcentrées et décentralisées, mais aussi acteurs privés plus ou moins territorialisés (AGNEW 1998).

De fait, la définition d’acteur privé reste floue2, l’individu lui-même pouvant être considéré comme le premier actant de la sphère privée. Certains auteurs considèrent que la société civile doit être considérée à ce prisme. Les analyses révèlent cependant que le « renouveau » de la société civile repose à la fois sur l’avènement de la prise en compte de nouveaux critères pour la compréhension du jeu politique, notamment la participation des individus, la valeur de leurs savoirs, l’expression différenciée de leurs intérêts, mais surtout sur l’émergence de dispositifs de reconnaissance de ces valeurs (JOBERT 2008). Ainsi, en France, la société civile est de plus en plus associée à l’action publique en matière d’aménagement du territoire (RAYMOND 2009). L’application à l’Amérique Latine ne va pas de soi, elle impose de considérer que les conditions de la participation s’y expriment de façon très différente, économiquement et politiquement parlant, ainsi que le révèle le rôle des élites d’une part (GRANDI & BIZZÓZERO 1997) et un rapport très différent non seulement à l’Etat mais à l’international (AGOSIN, CAMPERO, et al. 1999).

Nous choisissons ici de nous limiter à un type très spécifique d’acteur privé, celui de la firme. L’entreprise en tant qu’acteur collectif dont la rationalité est déterminée par des intérêts privés nous est apparue comme une clé d’entrée innovante dans le débat sur la gouvernance. Elle possède en outre la qualité d’être essentiellement multiscalaire, les capitaux qui la nourrissent étant aujourd’hui dotés de capacité de mobilité transnationale extrême, les logiques de sa localisation s’avérant généralement un compromis entre le choix d’une spécificité territoriale et la capacité d’insertions dans de bons réseaux (VELTZ 1996). L’entreprise peut être définie comme un acteur (stakeholder) qui est également un shareholders (détenteur d’un capital potentiellement territorial). On peut en revanche élargir la définition de ces deux termes (stakeholder / shareholder) en posant que les partenaires de la firmes peuvent être définis selon leur degré d’influence sur les performances de l’entreprise (KOCHAN & RUBINSTEIN 2001) : on comprend dès lors comment l’entreprise peut avoir intérêt à intégrer la dimension territoriale.

Nous allons voir au travers de ce dossier comment de nombreuses coïncidences entre les intérêts privés de l’entreprise et ceux des autres acteurs territorialisés conduit à revoir la notion d’intérêt commun. Considérer la firme dans sa dimension partenariale implique cependant de prendre en compte sa légitimité morale, dans une perspective qui amène à « repolitiser les firmes » (RENOU & RENAULT 2007). Si l’on n’est pas nécessairement dans une optique du bien commun d’intérêt général, on se trouve néanmoins face à ce que l’on peut qualifier de « bien collectif ». Les grandes entreprises s’en saisissent pour faire valoir leur légitimité à intervenir sur le territoire au-delà de leur champ productif : elles s’avèrent ainsi capables « d’adopter le vocabulaire des autorités publiques ou, à tout le moins, de trouver un langage commun faisant écho aux préoccupations sociales. »(VELUT & GHORRA-GOBIN 2006). Le processus de territorialisation issu de ces interactions fait sans doute émerger une « autre conception d’un bien commun territorialisé », ce dernier dépendant plus des positions prises3 par les différents acteurs que de leur légitimité initiale à intervenir dans ce processus (LASCOUMES & LE BOURHIS 19984).

La gouvernance atténue la limite entre secteurs public et privé : quelles conséquences en termes de développement territorial ?

L’évolution de la prise en compte des acteurs dans la gouvernance est corrélative d’une transformation profonde de la notion de souveraineté dont le territoire a longtemps été dépositaire. On considère souvent que l’origine de ce lien se trouve dans l’œuvre de Jean Bodin (Les Six Livres de la République, Paris, 1576) qui montre comment l’Etat moderne indivisible, récipiendaire de l’autorité suprême qu’il incarne, s’est doté d’un appareil de pouvoir dont la limite était le pouvoir des autres entités de même nature. Il n’est pas utile de revenir ici sur modalités complexes de cette légitimation5. J. Habermas a cependant montré combien, dès la constitution des Etats européens, l’interrelation entre les sphères publique et privée était constitutive des modes de régulation du politique (HABERMAS 2008 [1962]). Il a par la suite pu mettre en avant le dépassement de l’Etat par multitude d’acteurs (HABERMAS 2000) parmi lesquels les entreprises semblent cependant tenir un rôle à part. L’émergence des firmes dite multi- puis transnationales a très rapidement fait naître des inquiétudes sur la capacité des Etats à résister à ce pouvoir de nature inédite (VERNON 1973). Dans le contexte de la mondialisation contemporaine, il apparaît que la souveraineté est mise en question à la fois par le haut (firmes) et par le bas (notamment par les migrants internationaux). Sans qu’elle soit exclue du système international, elle semble échapper à la tutelle exclusive de l’Etat (JOBERT 1995) : S. Sassen montre ainsi comment on assiste à ce qu’elle appelle une « dénationalisation » du territoire national (SASSEN 1996). Certains n’hésitent plus à parler de coresponsabilité (BADIE 1999)ou de « citoyenneté interactive » (ONG 2006).

C’est dans ce contexte que nous souhaitons ouvrir la question de la participation du secteur privé à la construction de nouvelles formes de gouvernance. Nous observons en effet que le rôle de ce dernier est loin de se limiter à celui que lui impartit le traditionnel schéma de la subsidiarité : ne laisser à l’Etat de possibilité d’intervention que dans les secteurs où le privé ne serait pas plus efficace. On ne discutera donc pas ici de la répartition des tâches en termes de gestion et d’aménagement des territoires, qui fait l’objet de nombreuses publications récentes concernant les systèmes de concession et de délégation de service public (cf. par exemple le numéro spéciale de la revue Local Government Studies portant sur « Local Government Reform: Privatisation and Public – Private Collaboration » (2007, vol 33. n°4). Il semble au contraire essentiel de comprendre l’insertion des partenaires dans les enjeux de gouvernance de façon multiscalaire. On distingue en effet souvent gouvernance globale (où interviendraient au côté et par dessus les Etats les grandes institutions et les acteurs privés transnationaux) et gouvernance locale (où le rôle de la société civile serait mis en avant au côté des instances décentralisées des Etats). Il s’agit d’analyser ici le rôle des acteurs privés dans le développement local ou, en d’autres termes, dans la gouvernance des recompositions territoriales. On s’intéressera à la façon dont de grands groupes internationaux construisent des stratégies d’aménagement régional pour accompagner ou influencer les schémas existants, dont ils interagissent avec la société civile en marge des procédures sociales mises en place par les administrations existantes…

Il s’agit de bien comprendre en quoi et pourquoi les acteurs privés font le jeu des territoires, mais aussi de quels acteurs privés il s’agit. B. Dupeyron (FICHE) montre en effet que l’importance accordée à ces derniers dans le processus de construction historique du MERCOSUR, voire de tout le processus d’intégration en Amérique Latine, est bien supérieure dans les intentions que dans la réalité. Dès l’époque de la CEPAL, à un moment où le projet d’intégration devait alimenter une politique d’industrialisation pour la substitution des importations (ISI) à l’échelle continentale6, le rôle des acteurs privés était sollicité (INTAL 1977). L’analyse du statut des acteurs-non étatiques dans la mise en place du MERCOSUR révèle ainsi la tension entre l’esprit libéral du projet et la difficulté de coordination des élites économiques régionales qui ont eu du mal à coordonner leurs attentes pour influencer en conséquence l’architecture des normes sectorielles les concernant. Le fait que la construction régionale serve leurs intérêts n’a pas forcément amené les acteurs privés à intervenir dans ce processus. Cet exemple est très éclairant quant au positionnement des acteurs dans les interactions de pouvoir d’une part, et nous informe aussi sur les nuances importantes à établir même au sein de ceux que l’on a tendance à regrouper dans la sphère « privée » de l’action. La perspective historique que nous permet la mise en ligne des archives de l’INTAL nous donne également la possibilité de mesurer à la fois l’évolution du contexte et la permanence de certaines problématiques.

La participation des acteurs privés à la gestion des territoires n’est pas nouvelle, et il faut sans doute éviter de présenter cette problématique comme inédite. Cela s’est d’autant plus vérifié là où l’Etat était soit faible, soit pauvre (soit, bien sûr, les deux !) et a donc concerné les pays que nous appelons aujourd’hui les «Suds» en tout premier lieu, l’Amérique Latine ne faisant pas exception ! La nouveauté réside sans doute dans les modalités de sortie de crise institutionnelle qui conduisent à rechercher les partenariats (HAMEL 1995) qui ont permis l’implication croissante des acteurs privés, dans la gestion et l’aménagement des territoires. C’est dans ce cadre que la notion de gouvernance a vu le jour et on peut sans doute généraliser le propos de P. Le Galès pour comprendre l’enjeu de ce cahier : « L’émergence de la gouvernance urbaine signifie la prise en compte du déplacement des barrières entre acteur public et acteur privé, et le brouillage des repères traditionnels. En utilisant ce terme, on insiste sur les phénomènes de transfert, d’imitation, de bricolage de l’action publique, d’impuissance publique, de privatisation de l’action publique et de l’importance des mécanismes de coordination et de contrôle.» (LE GALÈS 1995 : 60). Il s’avère que la gouvernance « désidéologise » en grande partie la séparation traditionnelle entre public et privé (LERESCHE & SAEZ 1997). L’Etat se trouve donc dessaisi de son rôle d’autorité régulatrice pour être ramené à un statut d’ « agent régulateur » comme un autre, dans un contexte où les mécanismes d’auto-ajustement doivent permettre de se substituer à ses prérogatives antérieures (HERMET, KAZANCIGIL & PRUDHOMME 2005). Face à lui « les acteurs décisifs des dispositifs de gouvernance se recrutent ou se choisissent entre eux, par cooptation avant tout en fonction de leurs positions acquises ou de celles qu’ils parviennent à acquérir grâce à leur talent tactique et à leur proximité, idéologique, avec les acteurs déjà en place. » (ibid.).

Certains types de stratégies des acteurs privés semblent aller au-delà de leur intention première, et on discute ainsi en Amérique Latine du poids géopolitique de la nouvelle carte d’infrastructures traversant le continent émanant de l’IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional) : il s’agirait d’un exemple d’élargissement des prises de position d’acteurs internationaux privés au-delà des prérogatives que leur accordent traditionnellemnt les PPP (VAN DIJCK & HAACK 2006). Mais à partir du moment où les interventions des acteurs privés basculent d’interventions sectorielles vers une approche globalisante, territoriale (cf. Fiche AMILHAT SZARY ou GUIBERT LIGRONE par ex ), d’aucuns –des économiste dans ce cas, n’hésitent plus à parler de « gouvernance privée » (GILLY & PERRAT 2003, Zimmermann J.-B., 2005, « Entreprises et territoires: entre nomadisme et ancrage territorial. » Revue de l’IRES, Vol. 47, N°2005/1, p.31-36.). Jean-Benoît Zimmerman distingue, « en fonction du caractère, privé ou non, des objectifs et des modes d’appropriation des ressources par les acteurs », quatre types de gouvernance territoriale7, les acteurs privés pouvant apparaître comme des éléments moteurs des processus de territorialisation.

On a cherché à collecter ici une série d’expériences de partenariat menées dans des contextes très différents, tout en portant l’attention sur les spécificités latino-américaines liées aux formes d’ouverture de l’économie du continent et, plus généralement, des modalités de son insertion dans le système Monde. L’éventail des situations analysées permet de mettre en évidence différents types d’interactions entre acteurs publics et privés, afin de montrer dans quels cas ce type de gouvernance sert des conjonctions d’intérêts et dans quels autres il permet d’atténuer ou de creuser des disjonctions entre les positions des différents acteurs en présence.

L’implication croissante des acteurs privés dans la gouvernance des matières premières

Bien que l’appel à contributions ne le précisât pas, l’ensemble des études de cas réunies dans le cadre de ce cahier concernent des acteurs privés dont le domaine productif est lié à la production et l’exportation des matières premières. Il faut veiller à ne pas généraliser sur la base de ce recueil limité d’expériences d’une part, tenter d’autre part d’établir des distinctions entre l’agriculture et la mine par exemple, mais surtout prendre garde à ne pas construire des schémas de causalité trop simples. Nous nous proposons en effet de réfléchir aux facteurs qui permettent de comprendre les liens entre l’exploitation des matières premières et la forte participation des acteurs privés dans les mécanismes de gouvernance territoriale dans d’une part, mais aussi d’interroger une éventuelle spécificité des modalités de gouvernance découlant de ce contexte.

Une analyse historique des conditions de participation des entreprises privées à l’extraction minière montre en effet que la prédominance des firmes n’est pas constante ni « naturelle » (Graulau J., 2008, « ‘Is mining good for development?’ the intellectual history of an unsettled question. » Progress in Development Studies, Vol. 8, N°2, p.129-162.). Il apparaît en effet que la théorie des avantages comparatifs « établit un raisonnement normatif qui favorise l’exploitation minière basée sur l’ (et dans des conditions d’) intervention de capital transnational dans les pays en développement. Il semble que l’idée d’avantage compétitif mette l’accent sur les réseaux du commerce, de la production et du marketing des entreprises par rapport à des dotations factorielles8 ». Cette doctrine émerge dans un contexte où, après une phase critique quant à l’efficacité de l’apport des revenus de l’extraction des matières premières sur le développement des pays pauvres, la Banque mondiale reprend un discours de « promotion corporatiste », déclarant à nouveau que l’industrie minière a un rôle important à jouer dans la réduction de la pauvreté et le développement durable (cf le rapport de la Banque mondiale Striking a Better Balance: Extractive Industries Review, 2003)9. L’argument principal retenu pour désamorcer l’argument du Syndrôme hollandais (Dutch disease) est, selon Charles McPherson, Conseiller senior auprès de la Banque mondiale, la « bonne gouvernance ». Jeannette Graulau insiste sur les liens entre la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les corporations minières multinationales dans la production commune d’un discours favorable à l’incorporation des acteurs privés dans les territoires, en vertu du développement.

Dans ce cadre, l’action d’entités comme par l’IFC (International Finance Corporation) de la Banque mondiale apparaît singulièrement éclairante. Il existe d’autres instances de promotion de la gouvernance corporative de même nature, et notamment le Forum Global de Gouvernance Corporative (GCGF) fondé conjointement par le groupe Banque mondiale et l’OCDE. L’IFC quant à lui est un consortium financier chargé par le bailleur de gérer une partie de ses actifs tout en se faisant le fer de lance de la promotion d’une meilleure gouvernance des entreprises (corporate governance). La fiche qui détaille le fonctionnement des mines chiliennes (fiche FLAG AL AS) fait apparaître la présence de l’IFC qui détient 2,5% de la plus grande mine de cuivre du monde, La Escondida. L’IFC constitue une plateforme de services chargée d’accompagner ses clients vers un meilleur fonctionnement organisationnel devant leur permettre d’accroître leurs performances économiques et financières. Elle a pour ce faire mis en place une méthodologie (www.ifc.org/corporategovernance) testée auprès de ses propres entreprises avant d’être proposée sur le marché. « Pour les investisseurs qui opèrent au niveau mondial, la gouvernance corporative des entreprises est devenue un facteur de plus en plus important à l’heure de choisir où investir. Par conséquent, la bonne gouvernance corporative est devenue une préoccupation centrale pour les gouvernements et les entreprises qui cherchent à attirer le capital et à développer des marchés sur du capital solide »10. Cette citation extraite de la charte de l’IFC révèle combien, pour cet organisme, les intérêts des gouvernements et des firmes convergent, la gouvernance exprimant et illustrant tout à la fois cette coïncidence. La stratégie d’acceptation locale de l’entreprise multinationale que nous observons sur le terrain (cf fiche Chili) s’avère rémunératrice en termes de performance globale11.

Cette démarche est sans doute à rapprocher de la quête de labellisation sociale que sous-tend le développement de la Responsabilité Sociale des Entreprises (cf. www.orse.org). Si la préoccupation de moralisation de l’action des acteurs privés est valorisée par le grand public, et en tant que déterminant de l’attribution des marchés, elle devient un enjeu pour les décideurs économiques12. Elle reste pourtant définie de façon assez traditionnelle, car on remarque bien souvent que derrière la proclamation de la recherche de critère d’évaluation universels, « l’entreprise a tendance à sous-estimer l’effet de son intervention sur l’organisation et la gestion de l’espace productif et du cadre de vie dans le territoire où elle s’implante » (REVESZ 2008). Même lorsqu’elle se projette à l’échelle des territoires, elle revient vite vers une vision réductrice de ces derniers, ramenés à leurs enjeux environnementaux (ce qui n’exclut pas le développement d’outils intéressants dans ce domaine, cf. notamment, pour la France, la plateforme Orée, Entreprises-territoires-environnement, www.oree.org/presentation/objectifs.html). La conjonction vertueuse des démarches de labellisation conduit à interroger la nature de l’ancrage territorial des firmes : la RSE permet de « (revisiter) l’impact des entreprises sur le tissu socio-économique local sous l’éclairage de la création de valeur durable dans les territoires (…) On observe en tout cas que chaque année, les entreprises s’efforcent de rendre leur stratégie d’ancrage territorial plus lisible, de mesurer plus précisément les progrès et les difficultés, et de structurer les actions de leurs unités locales dans une perspective RSE globale. L’ancrage territorial devient une véritable préoccupation économique pour l’entreprise, qui s’intègre progressivement dans les processus de décision et le management de chaque filiale » (IMS & ORSE 2006). Ces déclarations font apparaître la question de la temporalité, souvent gommée dans les débats sur la gouvernance. L’horizon de l’intérêt général est un long terme que l’acteur privé peut être amené à esquiver, ou à banaliser au sein d’un discours sur le développement durable.

La conflictualité renouvelée de deux enjeux territoriaux : la gestion de l’environnement et l’inclusion politico-économique des groupes indigènes

Les situations de conflit ramènent à questionner la possibilité d’analyse du positionnement des acteurs privés à l’aide d’une grille de lecture politique. Certains insistent (HERMET, KAZANCIGIL & PRUDHOMME 2005, HUËT & CANTRELLE 2006) sur l’aspect « résiduel » des processus électoraux dans une situation de gouvernance à laquelle les acteurs privés ont été invités à prendre une place de choix. Elles mettent en avant la question de la responsabilité et de la redevabilité que garantit traditionnellement la démocratie : D. Taillant (cf FICHE) soulève la question essentielle de la «democratic accountability» dans des situations de gouvernance où des acteurs non définis par le collectif prennent l’ascendant et ouvre le débat sur la «responsabilité de l’entreprise».

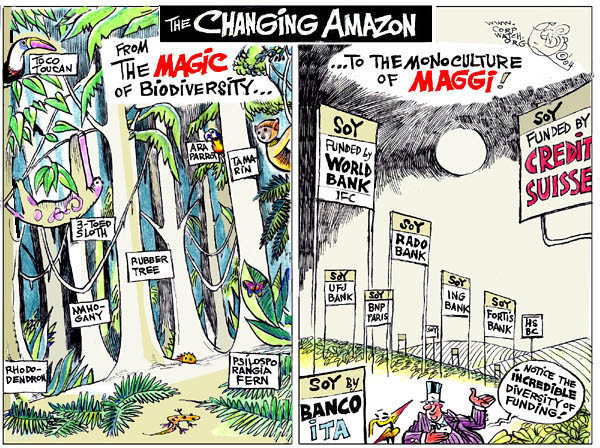

Peut-on réellement affirmer que les situations rencontrées soient inédites en Amérique Latine ? Le danger de collision entre élites politiques et économique qui est mis en avant à Sorrizo, au Brésil (FICHE GUIBERT / MONIE), où le magnat du soja Blairo Maggi accède au statut de gouverneur obéit-il à un schéma très différent de celui sur lequel les oligarchies latino-américaines basés sur le latifundio ont fonctionné de façon historique? Si l’on admet que la gouvernance constitue un système de gestion des affaires publiques au sein duquel les négociations prennent le pas sur les décisions délibératives, c’est l’échelle des capitaux en jeu qui apparaît comme inédite. La réussite de B. Maggi est symptomatique d’une cette accélération : moins de 25 ans après son arrivée dans le Mato Grosso, il est devenu le producteur de soja individuel le plus important du monde (5% de la production brésilienne, première du monde), principalement dans la commune de Sorriso, qui occupe également le sommet du palmarès (premier rang de la production nationale). Malgré l’individualisation du succès économique que représente l’homme, la caricature ci-dessous permet de mieux rapprocher le cas du soja de celui des extractions minières : le dessinateur met en avant l’importance des bailleurs internationaux dans le financement des plantations de soja comme dans celui des mines13. Ce que révèle l’analyse de l’implication croissante des acteurs privés dans les territoires de production de matières premières, c’est la nature réticulaire des intérêts défendus par les firmes, qui met en lien les bailleurs internationaux, les actionnaires transnationaux et les acteurs locaux. Cette interconnexion est bien mise en avant par D. TAILLANT (fiche) qui montre comment des banques publiques n’appuient des investissements à l’étranger qu’à partir du moment où l’IFC accepte de garantir le projet (en l’occurrence celui des usines de cellulose en Uruguay, également analysé dans la fiche GUIBERT / LIGRONE).

Pour faire apparaître les divergences d’intérêt entre acteurs privés et publics, il faut repartir de situations de conflit, notamment de crises environnementales : on s’aperçoit dès lors que, dans un cas péruvien par exemple, «la mine joue sur ces divisions, multiplie les aides sociales, les offres de formation professionnelle et les opérations de reboisement» (REVESZ, ibid.). C’est également ce que montre G. Fontaine dans les deux fiches consacrées respectivement à l’Equateur et au Pérou (FICHES), dans une vision comparée très enrichissante. Cette étude menée en parallèle montre en effet que le poids des traditions politiques nationales restent déterminantes face aux stratégies des firmes, tant en ce qui concerne la gestion des interactions avec les populations locales autochtones que dans la redistribution des royalties vers l’ensemble du territoire de la nation.

Les prises de position des acteurs privés semblent limitées par leur impact dans deux domaines médiatiquement sensibles : l’environnement et la prise en compte des populations autochtones. La question environnementale est plus globale, puisqu’on la retrouve en filigrane dans presque toutes les fiches, elle concerne tous les pays cités sur le continent. Elle révèle le poids d’acteurs très divers, des grandes organisations internationales aux ONG, sans exclure des pouvoirs publics à la recherche d’un nouveau périmètre d’intervention dans ce domaine. Le cas des usines de celluloses implantées sur la rive uruguayenne du Rio de la la Plata montre bien la complexité d’enjeux multi-scalaires. Si, en Uruguay, l’arrivée des capitaux n’est pas rejetée au nom de l’immensité des investissements productifs en jeu, et des impacts positifs sur la réorganisation des espaces considérés (ville et port), elle vient compléter – et semble accompagner – une législation nouvelle en matière d’aménagement territorial et de développement durable dans le pays… elle est rejetée au contraire par le voisin argentin, soutenu par une myriade de défenseurs internationaux de l’environnement (cf fiche GUIBERT / LIGRONE). Comme au Chili (fiche AMILHAT), l’évolution des textes régulateurs est contemporaine de l’arrivée des grands groupes internationaux et leur application donne lieu à des arrangements inédits.

De façon plus globale, émerge le problème des rapports de pouvoir dans la co-construction que représente le processus de gouvernance. On voit dans le cas de l’Equateur combien la question de la dette nationale pèse sur le devenir des territoires de l’Amazonie, avant même d’aborder la question de la reconnaissance des revendications indigènes. La polarisation des mouvements politiques indigènes constitue un autre facteur qui entrave le dialogue concernant les espaces d’exploitation des hydrocarbures. Dans de tels contextes qui affaiblissent un certain nombre d’acteurs malgré leur légitimité politique, les grands groupes internationaux voient le contour de leur champ d’action notablement élargi : on remarque ainsi, au Pérou, le rôle croissant du financement des programmes environnementaux directement par les entreprises qui exploitent les hydrocarbures. Mais ils ne sont pas seuls : G. Fontaine remarque que si les firmes transnationales cristallisent l’opposition, notamment de la part des populations autochtones, ce ne sont pas les seules à mettre en péril leur cadre de vie. La question du front agraire amène à aller plus loin sur la question des acteurs privés. La progression de paysans à la recherche de terres nouvelles peut considérablement faire évoluer des territoires en l’absence d’initiative publique : il s’agit là d’acteurs individuels dont l’action cumulée a un impact territorial décisif (SOUCHAUD 2002) qu’il serait intéressant de discuter en termes de gouvernance.

Conclusions et perspectives.

Le statut des acteurs privés dans la gouvernance émerge dès lors que le concept de souveraineté est ébranlé et «manque à justifier à lui-seul l’action» (RETAILLE). On voit dès lors les rapports entre espace et pouvoir se redessiner dans une configuration où l’on peut lire les marques de « puissance au-delà des limites de la souveraineté » (ibid). Les acteurs privés, bien que «dégagé[s] de l’impératif territorial qu’est la continuité spatio-temporelle», sont amenés à intervenir sur des périmètres qu’ils contribuent à construire.

L’interprétation de la gouvernance en termes de co-construction (KOOIMAN 2003) apparaît comme une première étape pour comprendre le statut des entités très hétérogènes que l’on nomme acteurs. Elle ne résout pas le problème de leur légitimité. Les expériences collectées par les auteurs qui ont contribué à ce dossier posent en effet à leur façon la question ce qu’il est convenu d’appeler les «accountability gaps» ou trous noirs de la responsabilité des acteurs dans un processus dont la justice est à réinventer. Le fait d’insister sur les acteurs ancrés dans la sphère privée permet de mettre en évidence ce que l’on pourrait appeler des «sovereignty gaps» difficiles à résorber.

L’ensemble des contributions réunies ici pose enfin l’épineuse question de l’évolution de la définition de l’intérêt collectif, qui n’est pas toujours assimilable à un intérêt général supérieur. La territorialisation du débat sur la gouvernance le positionne dans l’espace et le temps, soulevant le voile de la durabilité qui reste peu abordé dans les exemples mobilisés.

Bibliographie

Notes

2: S. Velut et C. Ghorra –Gobin insistent à juste titre sur le fait que ces définitions sont loin d’avoir une validité universelle et mettent en avant leur nécessaire contextualisation (VELUT & GHORRA-GOBIN 2006).

3: « La nature publique ou privée d’un acteur ne permet pas de déduire un type de comportement. Des acteurs privés peuvent se rallier à des actions d’intérêt général alors que des acteurs publics peuvent utiliser les méthodes de gestion du secteur privé, voire, pour prendre l’exemple de l’aménagement, se comporter comme des spéculateurs immobiliers. Certains (Bobbio, 1994) vont même jusqu’à suggérer que les organisations, qu’elles soient publiques ou privées, ont de plus en plus des comportements et des modes d’action indifférenciés, que seule l’argumentation sur les raisons de l’action différencie, ce qui est sans doute aller vite en besogne. » LE GALÈS 1995, p. 60

4: Eux-mêmes renvoient à la démonstration de J.-J. Rousseau qui, dans Le contrat social, distingue « volonté générale » et volonté de tous » (livre II , chapitres II et III).

5: Pour ce faire on se référera utilement à la mise au point de Théret B., 2008, « La souveraineté: des référentiels philosophiques pluriels, des régimes historiques hybrides » in Giraud, O. & Warin, P. (dir.), Politiques publiques et démocratie, Paris, La Découverte / Pacte, p. 381-406.

6: Allant contre l’insertion dans un système d’échanges mondialisés et promouvant au contraire un recentrage, voire une certaine autarcie de la région.

7: « - privée : ce sont les acteurs privés dominants qui impulsent et pilotent des dispositifs de coordination et de création de ressources selon un but d’appropriation privée. Il en est ainsi de la firme motrice, par exemple l’établissement d’un grand groupe, qui structure l’espace productif local ;

-

privée collective : dans ce cas, l’acteur clé est une institution formelle qui regroupe des opérateurs privés et impulse une coordination de leurs stratégies. On trouve dans ce cas les chambres de commerce, les syndicats professionnels et toute forme de club regroupant des opérateurs privés ;

-

publique : les institutions publiques ont des modes de gestion des ressources qui diffèrent de l’appropriation privée, notamment à travers la production de biens ou services collectifs qui sont donc, par définition, utilisables par tous les acteurs, sans rivalité ni exclusion. Ce sont au premier chef, l’Etat, les collectivités territoriales et toutes les formes d’inter-communalité (SIVOM, districts, syndicats d’aménagement…), mais aussi les centres de recherche publique, les CRITT,… ;

-

mixte : dans la réalité, rares sont les situations pures ; on trouve souvent une association de ces différentes formes mais avec une dominante. Cela permet de caractériser chaque territoire comme un cas particulier qui entre dans une catégorie générale (plutôt publique ou plutôt privée) avec un dosage spécifique et variable » , Zimmermann J.-B., 2005, « Entreprises et territoires: entre nomadisme et ancrage territorial. » Revue de l’IRES, Vol. 47, N°2005/1, p.31-36. p.33-34

8: « Neoliberal theories about mining converge in the idea that mining produces competitive advantages for mineral-rich developing countries. The theoretical shift from comparative to competitive advantage emphasizes the increasing importance of technology, companies’ specialization and economies of scale in international trade, rather than natural resources endowments (Gilpin, 2001). It establishes a normative rationale that favours mining based on (and under conditions of) transnational capital intervention in developing countries. It seems that the idea of competitive advantages emphasizes the networks of trade, production and marketing of mining companies over factor endowments. Hansen describes how the theory of competitive advantages provided an environmental dimension to the normative view in favour of mining (Hansen, 1998). It refers to the idea that developing countries are ‘pollution heavens’ with abundant ‘contamination endowments’, which means that they have a natural pollution absorption capacity given their low levels of industrialization (Hansen, 1998) » Graulau J., 2008, « ‘Is mining good for development?’ the intellectual history of an unsettled question. » Progress in Development Studies, Vol. 8, N°2, p.129-162.

9: « The novel normative view about mining represented by the EIR Report is its emphasis on promoting corporatist mining as a way of achieving poverty alleviation and sustainable development. This includes normative stances about the environmental impacts of mining, human rights, and the rights of indigenous peoples. (…) Accordingly, WBG operations in the extractive industry sector should meet strict criteria to ensure that they contribute to equitable and sustainable development, promote sustainable livelihoods, and alleviate poverty. (…) Extractive industry projects considered for World Bank Group support should be evaluated to ensure that their expected benefits – especially for the poor – are sufficiently higher than their estimated costs, including environmental and social costs. Further, local communities bearing the costs should clearly benefit from such development. The outcome will often depend on helping countries to create the policy and institutional frameworks needed for extractive industries to contribute to sustainable development (WBG, 2003, Vol. I: 4). The most conspicuous antecedent of the EIR Report is the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). This initiative seeks to build an international regime to promote ‘good governance’ and ‘transparency’ in resource-rich developing countries » (Ibid., nous soulignons).

10: « Para los inversionistas que operan a nivel mundial, el gobierno corporativo de las empresas ha llegado a ser un factor cada vez más importante en el momento de elegir donde invertir. En consecuencia, el buen gobierno corporativo se ha convertido en una preocupación central para los gobiernos y compañías que buscan atraer capital y desarrollar mercados de capital sólidos. » www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/Factsheet_LAC_Spanish/$FILE/06_Factsheet_LAC_Spanish.pdf

11: Good corporate governance won’t just keep your companies out of trouble. Well-governed companies often draw huge investment premiums, get access to cheaper debt, and outperform their peers.” IFC, 2005, The Irresistible Case for Corporate Governance, www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/The_Irrisistible_Case_Text/$FILE/IrresistibleCase4CG.pdf

12: « Parmi les bonnes pratiques identifiées, citons :

• La nécessité de mieux intégrer les attentes des clients dans la définition de l’offre ISR

• Une communication plus transparente auprès des différentes catégories d’investisseurs pour mieux les informer et leur donner confiance

• Un effort de sensibilisation et de formation à renforcer auprès de l’ensemble des acteurs au sein des établissements financiers et notamment des réseaux de distribution. » www.orse.org/

13: «A Report commissioned by the Joint World Bank/Civil Society/Government Structural Adjustment Participatory Review Initiative (SAPRI) indicates that during this period, Washington-based institutions granted the highest amount of credit to mining: US$ 5,950,000,000 by the World Bank Group; US$ 946,000,000 by the

European Bank for Reconstruction and Development; US$ 2,025,000,000 by the Asian Development Bank; US$ 1,073,000,000 by the Inter-American Development Bank; and US$ 40,500,000,000 by Export Credit

Agency Financing of Upstream Oil and Gas Development – Not Mining – for the period 1994–99» (Graulau, ibid., p. 151).

- Droit du Mercosur et acteurs non-étatiques

- Derechos Humanos en el Financiamiento Internacional para el Desarrollo

- Après Camisea

- Les entreprises minières dans la gouvernance territoriale au Chili

- Action publique et développement agro-industriel dans le Bassin du Río de la Plata : l’Etat uruguayen face à l’implantation de l’entreprise finlandaise Botnia à Fray Bentos

- Sorriso, capitale du soja dans le centre-ouest brésilien : une ville par et pour les acteurs privés

- Un nationalisme anticapitaliste

- La prise de position des acteurs privés dans la gouvernance territoriale : enjeux, opportunités, risques